A

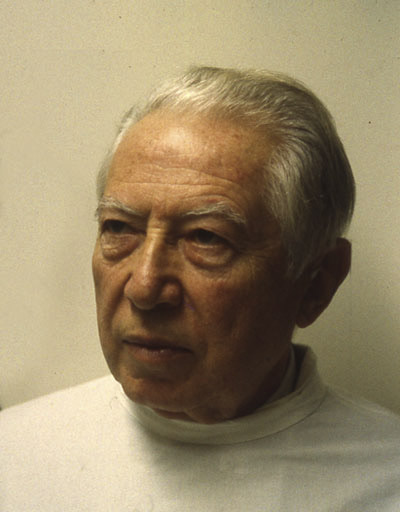

À mesure que l’horloge du temps déroule sa spirale inflexible, la figure de mon père — jadis homme de chair et de souffle — se densifie dans mon esprit jusqu’à devenir une présence constante, presque palpable. Ce n’est plus seulement un souvenir, c’est une incarnation : je suis devenu le dépositaire de sa vie, le prolongement vivant de ses actes, de ses songes et de ses errances. Ainsi va peut-être la croyance des peuples africains, pour qui l’ancêtre demeure actif dans les affaires des vivants.

Je ne possède que des fragments épars de son itinéraire, tel un archéologue rassemblant les tessons d’un vase antique. Je sais cependant qu’il fréquenta l’école normale, obtint son premier poste dans le Gers en qualité de directeur d’une école à classe unique — un microcosme éducatif où il régna en pédagogue éclairé. Il vécut un temps au Portugal, y enseignant dans diverses écoles. Polyglotte, il apprit le tchèque à l’École des Langues Orientales, ce qui le mena au sein du Deuxième Bureau — ce mystérieux service de renseignements, théâtre discret de maintes intrigues internationales. Plus tard, il représenta l’Office Français d’Exportation de Matériel Aéronautique (OFFEMA), vendant des instruments techniques aux pays d’Europe de l’Est.

En 1973, tandis que je vivais mes propres aventures, errant de Los Angeles à San Francisco, puis jusqu’aux confins mexicains et texans, mon père ne cessa jamais de me tendre la main. Lorsque, perdu dans les profondeurs du continent américain, je me retrouvais sans un sou, c’est lui qui, inlassablement, me faisait parvenir les deux cents dollars permis par le strict contrôle des changes de l’époque Giscardienne. Ce fut une bouée jetée dans les eaux tumultueuses de ma jeunesse.

Dans les années 1950, mon père, ingénieux et industrieux, acquit une fortune relative grâce à un brevet allemand de machines à tricoter à la main : les fameuses Knittax. Hélas, le progrès a ceci de cruel qu’il démode l’effort. Avec l’avènement des pulls bon marché venus d’Italie, les ménagères abandonnèrent les aiguilles. Malgré une usine de mille mètres carrés sise impasse Compoint à Paris, et une société anonyme au capital respectable de cent millions d’anciens francs, la prospérité vacilla. Refusant la honte de la faillite, mon père solda les indemnités de son personnel sur ses propres économies.

Une tentative de relance eut lieu, avec l’aide de l’oncle Robert, pilote émérite et technicien chevronné, mais elle tourna au conflit fraternel. Mon père, homme de lettres peu versé en mécanique, l’accusa d’avoir bradé le matériel. Leur brouille fut définitive. Moi, je n’en gardai qu’une tendre affection pour Robert, qui m’initia à la conduite automobile et au pilotage, au château de Saint-Pê, dans le Gers, lors de vacances empreintes de vent et d’odeurs d’été.

Le site industriel de l’impasse Compoint fut finalement vendu à la banque Paribas, qui y érigea un immeuble cossu. Mon père, relançant son ambition, prit de nouveaux bureaux avenue de l’Opéra. Il me fit entrer dans la société, ainsi que mon frère, et engagea Monsieur Benêt, un ancien comptable du général De Gaulle lui-même ! L’homme était rigide, méticuleux, mais loyal.

Ce fut l’ère des « cheminées Tison », appareils de chauffage électrique simulant un foyer ardent, pour lesquels mon père déposa un brevet. Il croyait y avoir découvert un principe de réflexion lumineuse applicable aux communications spatiales ! Avec l’aide de mon ami Georges Hunter, artiste de San Francisco, nous produisîmes une maquette baroque et un peu kitsch, mais bien dans l’esprit des années 30.

Mais l’équipe du 3e étage de l’avenue de l’Opéra tenait davantage de la troupe de théâtre amateur que du comité exécutif. Ni mon frère ni moi n’avions le goût du commerce, et mon père, fatigué, peinait à enflammer les braises de son génie.

C’est alors que l’idée de reprendre les affaires de l’OFFEMA refit surface. Un article dans Le Monde évoquait un projet d’envergure : doter cinq grandes villes françaises de tramways modernes. Or, la Tchécoslovaquie produisait ces véhicules en grand nombre. Mieux encore, la ville de Prague songeait à creuser son métro, et le géant français Thomson-CSF détenait l’expertise nécessaire. Mon père mobilisa ses anciens réseaux et obtint la représentation des intérêts français.

En 1972, après moult tracas administratifs — dont un visa refusé pour cause de cheveux longs ! — nous prîmes la route de Prague, ville austère et grise, mais digne. Le Grand Hôtel, vestige d’une époque plus faste, nous accueillit dans ses ascenseurs poussifs. « C’est cela le communisme, » me souffla mon père, « chacun doit avoir un emploi, même inutile. »

Les Tchèques déroulèrent le tapis rouge, croyant traiter avec une délégation officielle. Je me présentai comme urbaniste — profession floue mais rassurante — et l’on me crut. Les réunions furent cordiales, les promesses nombreuses, l’illusion presque parfaite.

De retour à Paris, portés par l’espoir de commissions colossales, nous déchantâmes lentement. Les tractations se firent opaques, les concurrents allemands, puissants, les politiques français, absents, et les Soviétiques, déterminés à imposer leur technologie.

Ce fut un échec. Mais ce fut aussi une épopée, une aventure vécue côte à côte avec mon père, dans le tumulte d’une Europe divisée. Un parfum d’empire, un goût de fortune, l’ombre d’un monde qui vacille. Peu après, la société R. Touge ferma ses portes dans la discrétion, sans faillite ni fracas